高血压与心功能不全:隐藏的 “恶性循环”

来源:中国健康播报 发布时间:2025-07-30 11:54 编辑:一饼

高血压和心功能不全常被称为 心血管姐妹花,两者看似独立,却存在紧密的因果联系。数据显示,约 60% 的慢性心功能不全患者由高血压发展而来,而心功能下降又会反过来加重血压波...

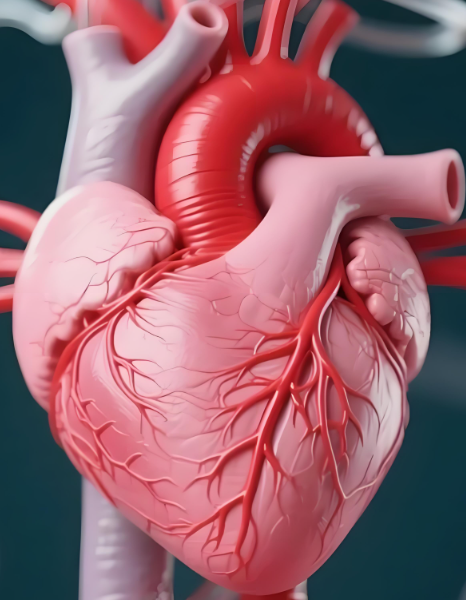

高血压和心功能不全常被称为 “心血管姐妹花”,两者看似独立,却存在紧密的因果联系。数据显示,约 60% 的慢性心功能不全患者由高血压发展而来,而心功能下降又会反过来加重血压波动。了解这对 “危险搭档” 的关联机制,掌握科学应对要点,对保护心脏健康至关重要。

一、高血压如何 “累垮” 心脏?

心脏如同一个 “水泵”,通过收缩和舒张将血液输送到全身。高血压时,血管阻力增大,心脏需要用更大的力量才能将血液泵出,长期处于 “超负荷工作” 状态,会引发一系列连锁反应:

心肌肥厚:为对抗高压,心肌细胞会代偿性增大,导致心室壁增厚(如左心室肥厚)。初期这是身体的 “自我保护”,但久而久之,心肌弹性下降,泵血效率降低,就像过度拉伸的弹簧逐渐失去弹力。

心肌纤维化:持续高压会损伤冠状动脉内皮,引发炎症和纤维化,心肌血液供应减少,进一步削弱收缩功能。

心室扩大:当肥厚的心肌无法代偿时,心室会被动扩大,如同松弛的气球,收缩时无法有效排空血液,最终发展为心功能不全(心力衰竭)。

二、心功能不全如何 “推高” 血压?

心功能不全时,心脏泵血能力下降,身体会启动 “代偿机制”:

1、肾脏因血流量减少而激活肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统(RAAS),导致血管收缩、水钠潴留,进一步升高血压;

2、交感神经兴奋,释放肾上腺素等缩血管物质,形成 “血压升高 - 心功能更差” 的恶性循环。

这种情况下,患者常出现 “难治性高血压”—— 即使服用多种降压药,血压仍难以控制,同时伴随气短、乏力、下肢水肿等心功能不全症状。

三、双重风险下的 5 个核心注意要点

1. 血压控制:目标更严格,达标是关键

● 普通高血压患者:血压需控制在 140/90mmHg 以下;

● 合并心功能不全者:建议降至 130/80mmHg 以下,能减少心脏负荷,延缓心室重构。

● 优选药物:血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI,如依那普利)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB,如缬沙坦)、β 受体阻滞剂(如美托洛尔),既能降压又能保护心脏;利尿剂(如呋塞米)可减轻水钠潴留,缓解心衰症状。

2. 警惕早期信号,别等 “气短” 才就医

心功能不全早期症状易被忽视,出现以下表现需及时检查:

● 活动后气短(如爬 3 层楼就喘不上气);

● 夜间睡觉时需垫高枕头,否则憋气;

● 脚踝、小腿水肿,按压后凹陷不易恢复;

● 不明原因的乏力、食欲下降(胃肠道淤血所致)。

通过心脏超声检查 “射血分数(EF 值)” 可早期发现心功能异常(正常 EF 值≥50%,低于 40% 为收缩性心衰)。

3. 限盐控水:减轻心脏 “治水压力”

● 每日盐摄入≤5g(约一啤酒瓶盖),避免咸菜、酱油、加工肉等高钠食品。过量盐会导致水钠潴留,增加血容量,加重心脏负担。

● 饮水适量:心功能不全患者若出现水肿,每日饮水量控制在 1500ml 以内(约 7-8 杯),避免一次性大量饮水。

4. 运动:“慢节奏” 更护心

● 急性期(如气短、水肿明显时)需卧床休息;

● 稳定期可选择低强度运动:散步(每次 20-30 分钟,每周 5 次)、太极拳、八段锦等,以 “不感到疲劳、不诱发气短” 为原则。

● 避免剧烈运动(如快跑、举重)和突然发力(如搬重物),以防血压骤升和心脏负荷突增。

5. 定期监测:给心脏 “做体检”

● 每周至少测 2 次血压(早晚静息状态),记录血压变化;

● 每 3-6 个月查一次心脏超声(评估心功能)、心电图(排查心肌缺血)、血 BNP(心衰标志物,升高提示心功能恶化);

● 每次复诊时主动告知医生是否有气短、水肿等症状,以便及时调整用药。

四、避坑指南:这些习惯正在 “伤上加伤”

● 擅自停药:部分患者血压正常后停用降压药,导致血压反弹,加重心脏损伤;

● 过度劳累:熬夜、情绪激动会使交感神经兴奋,诱发血压骤升和心衰急性发作;

● 盲目进补:人参、鹿茸等补品可能升高血压,加重心脏负担,服用前需咨询医生。

高血压与心功能不全的关系,就像 “温水煮青蛙”—— 长期忽视高血压,心脏会在不知不觉中被 “累垮”;而心功能下降后,血压控制难度陡增。打破这个恶性循环的关键,在于早发现、早干预:严格控血压、警惕心衰信号、科学管理生活方式。记住,保护心脏,从控制好每一次血压开始。

-

07月30日 高血压与心功能不全:隐藏的 “恶性循环”

-

07月18日 文化传承者的精神共鸣——中国茶文化研究院院长罗大

-

07月17日 迈特兴控糖大作战——糖尿病夏季饮食小秘诀

-

07月15日 米索前列醇阴道片促宫颈成熟的规范应用

-

06月30日 中国著名风水学家与宅医创始人金土皓

-

06月25日 塘璇品牌创始人、沈阳鸿润君成化妆品公司董事长杨莹

-

06月09日 6.6爱眼日在行动,新一代机器人全飞秒开启10秒摘镜时

-

05月26日 产学研协同攻坚!科创医疗引入山东大学齐鲁医院可吸

行业相关

-

醛固酮-心灵药讯

生命激素 醛固酮,少不得,更多不起 撰稿:周医生 张博士 醛固酮,人体内调节水盐代谢和血压平衡的重要激素。少了,难……

醛固酮-心灵药讯

生命激素 醛固酮,少不得,更多不起 撰稿:周医生 张博士 醛固酮,人体内调节水盐代谢和血压平衡的重要激素。少了,难……

-

中国著名疑难病症专家 韩礼

韩礼、男、1956年生、江苏淮安人。受家庭熏陶从小就喜欢中医,热爱中国传统文化,1972年边学医边上学,高中毕业时已经将……

中国著名疑难病症专家 韩礼

韩礼、男、1956年生、江苏淮安人。受家庭熏陶从小就喜欢中医,热爱中国传统文化,1972年边学医边上学,高中毕业时已经将……

-

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学会眼科分会学术年会 7月16日17日,2021年武汉医学会眼科分会学术年会暨中部……

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学会眼科分会学术年会 7月16日17日,2021年武汉医学会眼科分会学术年会暨中部……

-

广东利玮医药有限公司董事长陈丹

来自一位舞者的坚守, 铸就行业的安全发展 访广东利玮医药有限公司董事长陈丹 自建国开始,中国医药行业的发展经历了四……

广东利玮医药有限公司董事长陈丹

来自一位舞者的坚守, 铸就行业的安全发展 访广东利玮医药有限公司董事长陈丹 自建国开始,中国医药行业的发展经历了四……

-

“碎片化养生”时代,黑马品牌草间集品用产品

保温杯里泡枸杞这句几年前非常流行的口号,已然成为当今许多90后缓解工作压力、对抗亚健康的真实写照。根据阿里健康研……

“碎片化养生”时代,黑马品牌草间集品用产品

保温杯里泡枸杞这句几年前非常流行的口号,已然成为当今许多90后缓解工作压力、对抗亚健康的真实写照。根据阿里健康研……