迈特兴与生血宝颗粒一起守护红色生命

来源:中国健康播报 发布时间:2025-03-24 11:26 编辑:一饼

缺铁性贫血是全球最常见的营养缺乏性疾病之一,尤其在发展中国家发病率较高。据世界卫生组织统计,全球约有 20 亿人受贫血影响,其中缺铁性贫血占比超过 50%。在中国,缺铁性贫...

缺铁性贫血是全球最常见的营养缺乏性疾病之一,尤其在发展中国家发病率较高。据世界卫生组织统计,全球约有 20 亿人受贫血影响,其中缺铁性贫血占比超过 50%。在中国,缺铁性贫血同样是重点防治的公共卫生问题,尤其在孕产妇、婴幼儿及慢性病患者中高发。随着中医药现代化的推进,中成药在缺铁性贫血治疗领域的优势逐渐凸显,生血宝颗粒作为代表性中药制剂,其临床疗效和学术成果备受关注。

缺铁性贫血是由于体内铁元素缺乏,导致血红蛋白合成不足而引发的贫血。铁是血红蛋白的核心成分,负责运输氧气至全身组织。当铁储备耗尽时,红细胞生成受阻,导致疲劳、头晕、心悸、免疫力下降等症状。长期缺铁还可能影响儿童智力发育、降低工作效率,甚至引发心脏扩大等严重并发症。

主要病因:

1、铁摄入不足:素食者、偏食者或营养不良人群易发生。

2、铁吸收障碍:胃切除术后、慢性腹泻、炎症性肠病等疾病影响铁吸收。

3、铁丢失过多:慢性失血(如消化道出血、月经过多)、肿瘤等导致铁流失。

4、需求增加:孕妇、哺乳期妇女及生长发育期儿童对铁的需求量显著增加。

传统西药补铁剂(如硫酸亚铁)虽能快速提升血红蛋白,但存在胃肠道刺激、口感差、依从性低等问题。相比之下,中成药以整体调理为核心,通过滋补肝肾、益气生血,改善贫血症状的同时兼顾体质调整,具有以下优势:

1、多靶点作用:中药复方通过调节铁代谢、促进造血功能、增强免疫力等多途径发挥作用。

2、安全性高:天然药物成分副作用较少,尤其适合对西药敏感或长期用药的患者。

3、改善伴随症状:如疲劳、头晕、失眠等,提升患者生活质量。

补血常见药材包括:何首乌、女贞子、桑椹、墨旱莲、白芍、黄芪、狗脊等,整合配方后更具有滋补肝肾、益气生血的功效。

1、制何首乌:富含蒽醌类化合物,促进造血干细胞增殖。

2、黄芪:含黄芪多糖,增强免疫功能,改善贫血症状。

3、女贞子、墨旱莲:滋阴补肾,调节铁代谢相关基因表达。

4、白芍:养血柔肝,改善头晕、心悸等症状。

5、狗脊:补益肝肾,强筋壮骨,缓解腰膝酸软。

而多种药材整合成的生血宝颗粒针对缺铁性贫血的临床反馈很具价值。

临床显示疗效显著:

一项纳入 100 余例缺铁性贫血患者的临床研究显示,生血宝颗粒总有效率达 96%,血红蛋白升高幅度为 35.61±13.58g/L,与硫酸亚铁对照组(37.83±11.76g/L)无显著差异,但胃肠道不良反应发生率显著降低。

另一项研究表明,生血宝颗粒可显著提升血清铁蛋白水平(治疗后 19.71±4.21μg/L vs 治疗前 10.86±2.40μg/L),促进铁储存恢复。

安全性高:

全国多中心临床研究显示,生血宝颗粒在治疗过程中未发现明显毒副作用,对肝肾功能无损害。

长期使用(6 周以上)未出现铁过载风险,适合慢性病患者长期调理。

《国家基本药物临床应用指南(中成药)2018 年版》明确指出,生血宝颗粒适用于肝肾不足、气血两虚所致的缺铁性贫血,症见神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣等。

近年来,中成药治疗缺铁性贫血的研究逐渐从临床疗效观察转向机制探索。研究发现,生血宝颗粒可能通过以下途径发挥作用:

1、促进铁吸收:调节十二指肠细胞色素 b(Dcytb)和二价金属离子转运体 1(DMT1)的表达,增强肠道铁吸收。

2、抑制铁调素:降低肝脏铁调素(hepcidin)水平,促进巨噬细胞释放铁。

3、抗氧化应激:减少自由基对红细胞的损伤,延长红细胞寿命。

当然中医还是讲究药食同补,平时饮食方面也需要多补充。

1、增加铁摄入:动物性铁:瘦肉、动物肝脏、血制品(如鸭血、猪血)。

2、植物性铁:黑木耳、紫菜、菠菜、红枣,搭配维生素 C(如柑橘类水果)可提高吸收率。

3、避免抑制铁吸收的因素:减少茶、咖啡、牛奶与含铁食物同食。

4、规律作息:保证充足睡眠,避免过度劳累。

5、适度运动:选择有氧运动(如散步、瑜伽)促进血液循环。

6、定期体检:慢性病患者、孕妇及老年人应定期监测血常规和铁代谢指标。

缺铁性贫血的防治需要多维度干预,中成药的应用为临床提供了安全有效的选择。生血宝颗粒作为中药现代化的典范,其显著的临床疗效和科学的药理机制为缺铁性贫血治疗开辟了新路径。未来,随着中医药研究的深入和循证医学证据的积累,中成药有望在缺铁性贫血防治中发挥更大作用,为患者带来更多福祉。

-

03月18日 哮喘认知误区大揭秘:科学防治,告别错误观念

-

03月18日 科学防治哮喘,从正确认识哮喘开始

-

03月17日 临床见证:微血管吻合装置助力阿尔茨海默病临床治疗

-

03月14日 国家卫健委权威推广!“甘净疗法”开启脂肪肝防治新纪

-

03月13日 使用米索前列醇阴道片会影响母乳吗

-

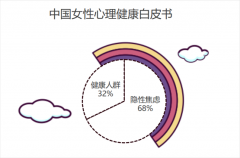

03月11日 千年的智慧之光!妇女节背后是现代女性情绪健康困局

-

03月03日 SUKA携澳顶尖研究院发布新品,解码细胞焕活新纪元

-

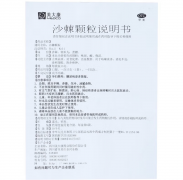

02月21日 急性支气管炎突袭,沙棘颗粒竟成“抗炎救星”?

行业相关

-

醛固酮-心灵药讯

生命激素 醛固酮,少不得,更多不起 撰稿:周医生 张博士 醛固酮,人体内调节水盐代谢和血压平衡的重要激素。少了,难……

醛固酮-心灵药讯

生命激素 醛固酮,少不得,更多不起 撰稿:周医生 张博士 醛固酮,人体内调节水盐代谢和血压平衡的重要激素。少了,难……

-

中国著名疑难病症专家 韩礼

韩礼、男、1956年生、江苏淮安人。受家庭熏陶从小就喜欢中医,热爱中国传统文化,1972年边学医边上学,高中毕业时已经将……

中国著名疑难病症专家 韩礼

韩礼、男、1956年生、江苏淮安人。受家庭熏陶从小就喜欢中医,热爱中国传统文化,1972年边学医边上学,高中毕业时已经将……

-

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学会眼科分会学术年会 7月16日17日,2021年武汉医学会眼科分会学术年会暨中部……

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学

武汉普瑞眼科许泽骏副院长受邀参加2021武汉医学会眼科分会学术年会 7月16日17日,2021年武汉医学会眼科分会学术年会暨中部……

-

广东利玮医药有限公司董事长陈丹

来自一位舞者的坚守, 铸就行业的安全发展 访广东利玮医药有限公司董事长陈丹 自建国开始,中国医药行业的发展经历了四……

广东利玮医药有限公司董事长陈丹

来自一位舞者的坚守, 铸就行业的安全发展 访广东利玮医药有限公司董事长陈丹 自建国开始,中国医药行业的发展经历了四……

-

“碎片化养生”时代,黑马品牌草间集品用产品

保温杯里泡枸杞这句几年前非常流行的口号,已然成为当今许多90后缓解工作压力、对抗亚健康的真实写照。根据阿里健康研……

“碎片化养生”时代,黑马品牌草间集品用产品

保温杯里泡枸杞这句几年前非常流行的口号,已然成为当今许多90后缓解工作压力、对抗亚健康的真实写照。根据阿里健康研……